精準識別“淀粉心”—中山三院多學科診療助力心臟淀粉樣變患者實現早診早治

心臟淀粉樣變性(cardiac amyloidosis,CA)是一種病情進展較快、預后較差的浸潤性心肌病,其中占比最高的兩種類型分別是免疫球蛋白輕鏈型(AL-CA)和轉甲狀腺素蛋白型(ATTR-CA),二者在CA中占比95%以上,其中ATTR-CA占比更是高達70%。心臟淀粉樣變性曾被認為是一種罕見病,但隨著我國人口老齡化和環境致病因素加劇,發病率逐漸升高,同時隨著成像技術的進步、臨床認識的提高,治療上取得進展使CA在心血管領域越來越受到關注。

早在2012年中山三院心內科收治1例疑似心臟淀粉樣變性的患者,通過全院多學科會診,進行肝組織活檢最終確診了首例AL-CA,但是因為當時缺乏特效治療,患者于確診后數月去世。但通過該病例的診斷及鑒別診斷過程,全院進行多學科病例討論,積累了寶貴的診斷經驗。以后陸續確診了8例心臟淀粉樣變性患者,其中以AL-CA居多。2019年我院開展99Tcm 焦磷酸鹽(99Tcm-PYP)心肌顯像技術,無需進行組織活檢,心肌攝取2或3級就能準確診斷ATTR-CA。隨著成像技術的進步,越來越多的ATTR-CA 型“淀粉心”被診斷出來。

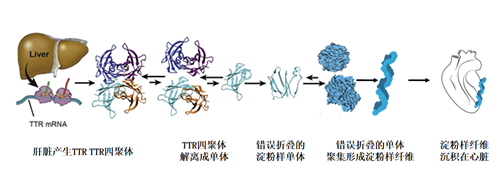

ATTR-CA是由轉甲狀腺素蛋白錯誤折疊形成的不溶性淀粉樣纖維沉積在心肌間質所導致(圖1),臨床上可表現為心室壁增厚和心律失常,最終發展為進行性心力衰竭。

圖1? ATTR-CA發病機制示意圖

?

ATTR-CA包括兩種亞型,一種是遺傳/突變型,是由TTR基因突變所致,患者發病年齡較早,多于50-60歲起病;另一種為野生型,患病率隨年齡增長而增加,常發生于75歲以上男性。迄今為止,我院已確診7例ATTR-CA患者。

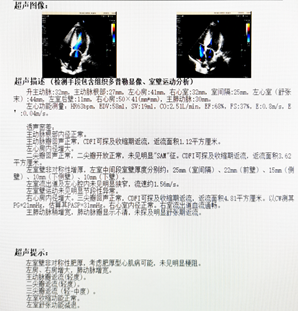

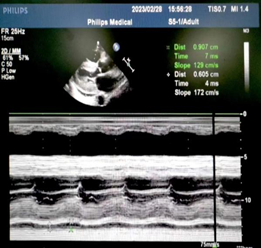

病例1譚XX,88歲男性,因進行性呼吸困難2月余,伴雙下肢浮腫5月就診于我院心內科。既往有高血壓病史18年,平日血壓控制良好。入院心電圖顯示心房顫動,肢體導聯低電壓,胸前導聯異常Q波。心臟彩超提示雙心房增大,左室壁肥厚,射血分數正常,左室舒張功能減退(圖2)。NT-pro BNP水平明顯升高,肌鈣蛋白持續輕度升高。結合患者的臨床癥狀和輔助檢查結果,初步診斷為心肌淀粉樣變,進一步完善相關檢查。血尿蛋白電泳、免疫球蛋白輕鏈定量及免疫固定電泳檢測均為陰性,排除了AL-CA,同時行99Tcm焦磷酸鹽核素心肌顯像(99Tcm-PYP)結果為強陽性(圖3),最終診斷為ATTR-CA。

?

? ? 圖2 病例1的心臟超聲結果? ?

圖3? 病例1的99mTc-PYP顯像

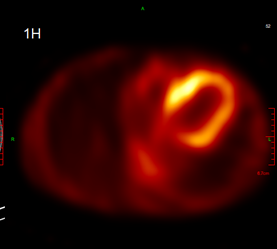

病例2鄭XX,70歲男性,4年前出現四肢遠端麻木,呈手套、襪套樣分布,伴乏力、雙下肢水腫,可平路短距離緩慢扶行。外院診斷為“周圍神經損害”,予中藥及潑尼松治療后癥狀稍改善。2年前癥狀加重,不能站立及步行來我院神經內科住院診治。基因檢測示“TTR基因有1個雜合變異。診斷為“淀粉樣周圍神經病變”。半年前出現活動后氣促,下肢水腫加重入我院心內科。心臟彩超提示雙心房增大,左室壁明顯增厚且節段性運動異常,少量心包積液(圖4)。結合患者臨床癥狀以及基因檢測結果,初步診斷為 ATTR-CA(遺傳型),血尿蛋白電泳、免疫球蛋白輕鏈定量及免疫固定電泳檢測陰性排除AL-CA,同時焦磷酸鹽心肌顯像(99Tcm -PYP核素顯像)結果為3級強陽性(圖5),最終確診為遺傳型ATTR-CA。

圖4? 病例2的心臟彩超? ?

?

?圖5? 病例2的99Tcm -PYP核素顯像

目前對心衰認知水平的不斷加深與檢查手段和工具的不斷進步,國內外指南均強調應對心衰的病因進行追查,除了高血壓、冠心病、瓣膜病、先心病等常見病因外,一些罕見的浸潤性心肌病如ATTR-CA也是引起心衰的重要原因。

ATTR-CA的主要臨床表現包括:65歲及以上射血分數≥40%的心衰,左心室無擴大伴原因不明的左心室肥厚;超聲心動圖示左心室肥厚而心電圖無QRS高電壓表現;肌鈣蛋白持續低水平升高;老年人低壓差、低流速的主動脈瓣狹窄,伴右心室肥厚;因低血壓(特別是體位性低血壓)不耐受血管緊張素系統抑制劑和/或β受體阻滯劑;多發周圍神經病變,特別是伴有自主神經功能異常(不明原因腹瀉、便秘、早飽,尿潴留、尿失禁等);老年人雙側腕管綜合征和/或腰椎管狹窄;反復雙眼白內障。出現上述ATTR?CA“警示征”,應考慮到該病的可能,需要啟動下一步診斷檢查(如血尿蛋白電泳、免疫球蛋白輕鏈定量、免疫固定電泳;心臟磁共振;焦磷酸鹽心肌顯像;心內膜心肌活檢等)。

由于ATTR-CA缺乏特異性的臨床癥狀,且不同表型的心外特征也有所差異,使得該類患者常常難以被發現,目前全國診斷明確的遺傳/突變型ATTR-CA僅400例左右,野生型ATTR-CA不足60例。診斷后中位生存期不足3年,疾病晚期預后差。為提高ATTR-CA的診斷率,幫助更多“淀粉人”早發現早治療,中山大學附屬第三醫院心內科聯合超聲醫學科、核醫學科、神經內科、血液科、放射科等多個科室組成了特發性心肌病診療MDT團隊,通過心電圖、心臟彩超、血尿游離輕鏈、蛋白電泳、核素PYP顯像、心臟核磁等手段進行篩查。截止到3月底,在心內科與MDT科室的共同努力下,有7例ATTR-CA患者被診斷,位居華南地區前列。中山大學附屬第三醫院是華南心血管專科聯盟和廣東省特發性心肌病診療協作組的成員單位,在與牽頭單位的交流學習與自身不斷探索下,致力于疑難罕見心肌病與心血管危重癥的診斷和治療,隨著多例ATTR-CA患者的成功診斷,標志著我院在罕見心肌病診斷與多學科合作診療邁上新的臺階。

ATTR-CA作為一種多器官多系統受累的浸潤性心肌病,因缺乏特異性臨床表現和有效治療手段,目前對于該病的識別與診斷依然具有挑戰,誤診或漏診嚴重影響患者的預后及生存率。現有治療藥物僅能穩定TTR四聚體,防止或延遲淀粉樣物質的進一步沉積,尚不能清除已經沉積的淀粉樣蛋白從而改善對臟器功能的損害,因此ATTR?CA的早診早治至關重要。ATTR-CA雖然屬于罕見病,但隨著對該疾病的認識及重視程度增加,相信未來將有越來越多的ATTR-CA患者得到及時有效的診斷和治療,中山三院將持續關注高危人群的篩查,通過早發現、早診斷、早治療,改善患者預后,“讓罕見被看見”。

?