中山三院腦病中心神經內科陸正齊教授團隊喜奪2020年度廣東省科學技術獎科技進步獎

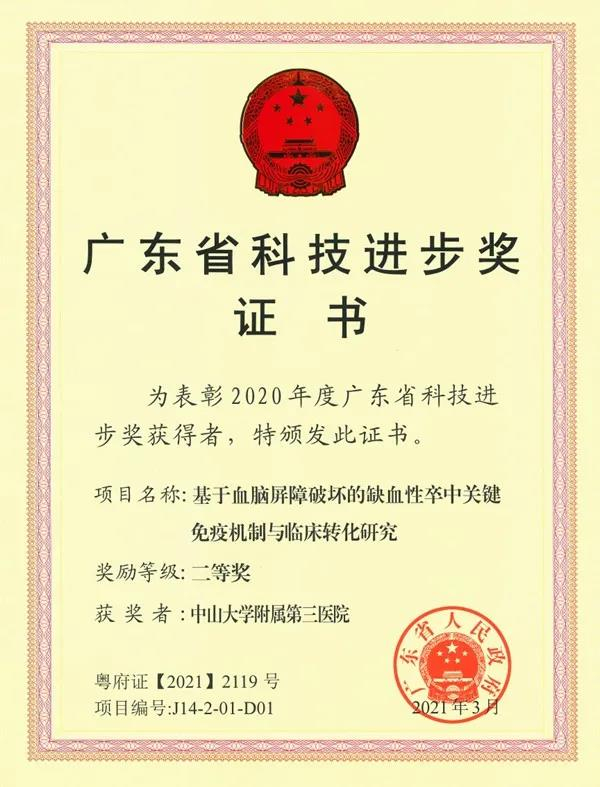

5月20日,2020年度廣東省科技創新大會在穗召開。中山大學附屬第三醫院腦病中心神經內科陸正齊教授團隊“基于血腦屏障破壞的缺血性卒中關鍵免疫機制與臨床轉化研究”項目榮獲廣東省科學技術獎科技進步獎二等獎。

項目主要完成人:陸正齊、李海燕、單翼龍、譚莎、蔡蔚、彭立勝、劉三鑫、張炳俊、王玉鴿

卒中是我國目前致死、致殘的首位病因,缺血性卒中(IS)占卒中發生率的第一位,也是卒中死亡的第一位原因。但目前治療手段有限,卒中早期出血神經功能惡化的機制不詳、治療后出血轉化風險也較高,探究新的治療方法至關重要。隨著科學研究的逐漸深入,免疫炎癥反應在缺血性卒中早期神經功能惡化的作用越來越引起重視。陸正齊教授團隊圍繞急性缺血性腦卒中(AIS)的病因、發病機制、治療和預后預測,以血腦屏障(BBB)和炎癥免疫反應為核心,進行了一系列創新性研究。

主要科技創新點:

一、缺血性卒中后血腦屏障破壞與炎癥免疫反應密切相關

1. 在國內外率先提出高鹽通過星形膠質細胞作用于BBB,進而加重BBB的破壞,為高鹽加重AIS提供了新的理論依據。???

2. 發現AIS后中性粒細胞6小時即通過分泌炎癥因子,破壞BBB進入到病灶中,1-2天達到高峰與卒中早期臨床病人和卒中鼠的早期神經功能惡化(END)高峰一致,解釋了END的免疫學機制。

3. 在國內外率先提出脾臟參與的AIS后的免疫抑制等,揭示AIS后免疫淋巴細胞的B細胞的入侵是引起CNS炎癥反應加重的重要原因,為以后早期急性重癥AIS患者的體液免疫抑制機制和治療打下基礎。

4. 國內外首次通過系列研究發現IL-9在AIS中對BBB和免疫反應的作用。

二、針對缺血性卒中后血腦屏障及免疫攻擊的靶標治療有效

1.首次提出過表達趨化因子2受體(CCR2),提高MSCs的歸巢率,同時發現其減輕BBB滲漏和氧化應激反應。

2.發現胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑可以明顯改善AIS病情,并與BBB的保護和免疫炎癥反應有關。臨床上糖尿病是AIS非常常見的合并癥,該項目有極大的提示作用。

3.DHA在卒中領域的應用已有發現,但在急性期的應用目前仍是空白,該項目動物實驗發現DHA對AIS急性期的明確的保護作用,填補了空白并提供了理論基礎。

4.發現IL-9在AIS中的作用后繼續深入研究,國內外首次發現IL-9的中和抗體可以通過保護BBB減輕AIS,為AIS的治療提供了新的可能。

三、通過對臨床病例的系統分析發現多種預測AIS預后的指標

1.國內外首次提出腦橋梗死區最大長度×厚度可能為評估急性腦橋梗死進展的預測指標,這為臨床早期識別進展性腦橋梗死提供了新的影像學標志物。

2.通過系列研究發現25-維生素D與AIS密切相關,提供了一種低成本、易實現的改善AIS患者預后的藥物補充治療手段。

陸正齊教授團隊部分成員合影

該項目相關研究獲得包括國際自然科學基金、省自然科學基金等多項基金支持。在相關支持下,陸正齊教授團隊近5年以第一作者/通訊作者在國際期刊已發表高水平論文54篇,其中JCR分區1區雜志8篇,發表雜志包括Science Advances(Science子刊)、Signal Transduction and Targeted Therapy(Nature子刊)、Stroke、Neurology、Ageing Res Rev、Theranostics 、Transl Stroke Res等;培養博士后4名,博士研究生14名,碩士研究生28名,進修生逾200名。在陸正齊教授帶領下,神經科先后舉辦了七屆嶺南國際神經病學與神經免疫學大會和學習班,來自全國37個城市的6000余人參加,通過保護BBB改善缺血性卒中的理念方法已在在國內30余家醫院推廣應用,為治療AIS提供了新的思路和方法,改善了患者的預后,減輕家庭和社會負擔,對提高我國缺血性卒中的診治、治療和預后起到了積極作用,取得良好的社會效益。

?